OTEDAMA (お手玉)

お手玉(おてだま、御手玉)は、小さな布袋に小豆や米、ジュズダマの実などを入れ、数個を1組にして縫い合わせた玩具のこと。また、それを使って遊ぶことを「お手玉をする」などという。 地方によって、じゅずだま、おじゃみ、いしなご(石子/石投/擲石)などと呼ぶところがある。 遊び方 いろいろな遊び方があるが、歌にあわせ、手をつかって、一定のルールでほうり上げて楽しむようなものが一般的である。同時に複数の玉をほうり上げるなど、 ジャグリングに似た要素があり、技巧の上達を楽しむことができる。 男の子がお手玉で遊ぶことはあまりなく、伝統的に“女の子の遊び”であった。

起源

欧州の遊牧民が袋に粒状の物を入れて遊んだのが始まりと言われている。日本では、奈良時代に中国から伝わり、当時は手ごろな大きさの小石や水晶を利用したことから石名取玉と呼ばれていた。実際に聖徳太子が遊んだとされる水晶も発見されている。現代のお手玉は江戸時代から、明治初期にかけて多く作られた。

伝承遊具として

元来、お手玉はありふれた遊びとして親しまれ、母から娘、孫へと、作り方や遊び方が伝承されたものだった。しかし、1950年代ころから核家族化が進行するとともに(祖母から孫への)伝承が難しくなり、また、多種多様な遊びがまわりに溢れるようになり、徐々に忘れ去られていった。

現在では小学校などを中心に日本の伝統的な遊びとして受け継がれている。

その他

- 「手玉に取る」とは、少女たちがお手玉を巧妙に投げたり打ったりして遊ぶように、人を上手に操り、また、他人をあたかも物や道具のように扱うという意味の慣用句に用いられる。「手玉」には、装身具の「腕輪」の意味もあるが、ここではおもちゃのお手玉のことである。

- 野球やクリケットの守備で、ボールを掴み損ねて送球に手間取ることを俗にお手玉という(ジャッグルの日本語訳)。

お手玉の種類

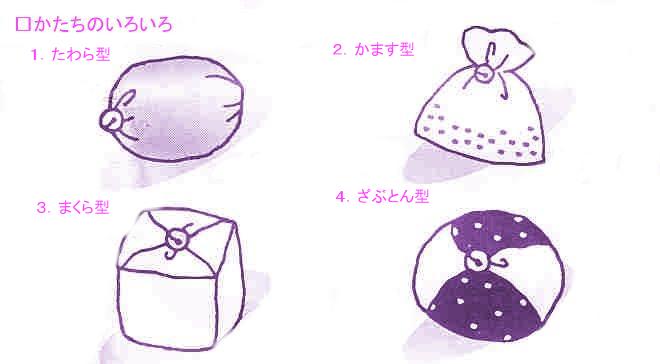

お手玉の種類は色々ある。上の左の写真のようなものや、民芸品としてフクロウやネズミなどの形をしたものなど。

普通に使っているお手玉は、ざぶとん型のお手玉ですがたわら型やまくら型、かます型などのお手玉で遊んでいた。

上記の写真は「お手玉」という冊子の表紙から取ったものである。この冊子の文は児童文学作家「大西伝一郎」氏で日本のお手玉の会が監修している。

世界各国のお手玉の紹介や日本各地の民芸・物産のお手玉の紹介もこの冊子でしている。

日本伝統のかます型、たわら型、まくら型そしてざぶとん型のお手玉の作り方も紹介されている。

また、いろいろな遊び方もこの冊子に紹介されています。この冊子は文部省から優良図書の指定を受けた。